Crítica | O Menino e a Garça

o que podemos tocar

Em obra prima, Hayao Miyazaki re-imagina o mundo olhando para o tempo

Algumas coisas sobre O Menino e a Garça, antes de propriamente falar sobre o filme.

A primeira, menos importante, mas ainda relevante: assisti no dia do Oscar, em uma sessão lotada na Cinemateca de Porto Alegre. Assim que cheguei em casa - e me lembrei que era dia de Oscar, e que não havia assistido a praticamente nenhum indicado - me permiti fazer uma declaração ciente da minha ignorância: O Menino e a Garça, possível último filme de Hayao Miyazaki, é melhor que todos os indicados a Melhor Filme. Juntos.

E é bem possível que tivessem coisas interessantes nesse Oscar, que ao menos reconheceu alguns dos autores mais relevantes dos EUA nesses últimos anos (se bons autores ou não, papo pra outra hora), mas de um ponto de vista puramente cinematográfico é inconcebível pensar que qualquer deles tenha a capacidade de realizar algo que mereça sequer estar na mesma conversa que a magnitude de um trabalho de Miyazaki, o que dirá esse.

O conceito de Cinema, para a Academia, pode até ser raso, mas acho que o que me gera mais desprezo é pensar que tantos profissionais da indústria (e ser profissional é muito diferente de ser um intelectual/pensador) são tão insensíveis para a arte. Podem gostar de animações, mas muito provavelmente as consideram uma forma inferior de Cinema. Podem gostar de filmes japoneses, mas muito provavelmente os colocam sob a alcunha Cinema Mundial, como se fosse a segunda divisão e Hollywood fosse a NBA (e é no mínimo curioso que o melhor filme Hollywoodiano de 2023 também seja uma animação).

Mas indo para a segunda coisa, pois este não é um texto sobre a Academia: assisti o filme com meus dois irmãos que, assim como algumas pessoas ao final da sessão, pareciam meio confusos. Não explicou nada, eles conversaram entre si, enquanto uma guria meio pamonha fez questão de professar sua própria ignorância com a mesma arrogância que todos temos em algum momento sobre uma questão que não dominamos: O cara fez um filme pra ele mesmo. Bem, ao menos ela entendeu.

Inspirado em um livro cuja tradução pode ser lida como “como você vive?”, O Menino e a Garça (e eu prefiro o título ocidental) é um épico intimista e pessoal, de um diretor que procura responder essa pergunta - a qual, deixa claro, não sabe a resposta. E a principal questão aqui ainda não é o filme, mas tudo que levou a ele e que levou aquelas dezenas de pessoas àquela sessão e a sua eventual confusão ao rolar dos créditos.

A infusão de cultura japonesa no Ocidente, e principalmente no Brasil, fez com que filmes do Studio Ghibli se tornassem uma alternativa mais cool e alternativa às produções da Disney. Desconfio que boa parte daquelas sei lá quantas pessoas já tinham visto alguns bons filmes do Miyazaki, já estavam introduzidas ao “ma” mesmo que não saibam o que significa, e muitas provavelmente passaram dias esperando ansiosos os últimos cinco minutos de Namekusei - e que o filme tenha sido lançado no Brasil próximo a morte de Akira Toriyama é uma coincidência agridoce. Ao estudar sobre Yasujiro Ozu, eventualmente encontramos teorias sobre um suposto “cinema japonês” que só faz sentido para quem vive o “tempo japonês”. Ao falar sobre Miyazaki, é o tempo, também o espaço e, principalmente, as criaturas que os habitam.

Assim como seus personagens, os filmes de Miyazaki começam sem um fim a vista, sem roteiros delineados, e se transformam conforme os milhares de desenhos a mão são realizados, condensando a visão embaraçada de um senhor de mais de 80 anos que volta da aposentadoria com toda a sabedoria da vida, para olhar mais uma vez para a própria infância.

Momentos antes da sessão, ainda atravessando a rua, contei aos meus irmãos que minha cachorra havia nos deixado. O mais velho, prestes a completar os 14 anos que ela tinha (e que eu tinha quando ela veio para casa), perguntou com o resto de inocência que sobra no início da adolescência: e agora? E complemento: como você vive?

EM UM TEMPO DIFERENTE

Se Mizoguchi seduz, é, de início, porque não procura seduzir; ele jamais se inclina para o lado do espectador: trata-se, aparentemente, do único dentre todos os cineastas japoneses a cantar exclusivamente em sua árvore genealógica […] e também do único a poder almejar à verdadeira universalidade, a do indivíduo. - Mizoguchi Visto Daqui, Jacques Rivette

Acima, falei sobre Yasujiro Ozu, diretor que ao lado de Akira Kurosawa e Kenji Mizoguchi forma a proclamada santa trindade do Cinema Japonês. Após entrar em contato com a obra dos três, se torna inevitável relacionar a maior parte da produção cinematográfica do país a ao menos um deles. Se bem pensados, a maioria dos filmes que chegam ao Ocidente vêm com o tempo de Yasujiro Ozu, o movimento de Akira Kurosawa ou a totalidade de Kenji Mizoguchi.

Como Brasileiro, que tem um desencontro considerável com o Japão mas que nunca conheceu o país e que tem pouco acesso a produção crítica e literária lá feita, posso apenas falar pela minha experiência. Cresci com Dragon Ball, YuYu Hakusho e Naruto, desenhos e personagens que moldaram minha personalidade e meu senso de cultura muito mais que os heróis norte-americanos. Mas mesmo familiarizado com aspectos da cultura japonesa, os percebo como Brasileiro, influenciado pelo monopólio cultural dos Estados Unidos que tenta, mas não consegue abafar, controlar ou sequer rivalizar com a força alastrante dos animes. Então um conceito como ma, tão essencial no Cinema Japonês, vem para mim como um aprendizado específico, e não natural. Por mais que possa entendê-lo e associá-lo a minha própria experiência (os longos períodos de silêncio entre as lutas de Dragon Ball, por exemplo), não cresci com ma.

Algo que Miyazaki, em raras entrevistas para o Ocidente, trata com naturalidade (tanto o conceito, como o fato de saber que ele é exclusivamente Japonês). Seu Cinema, afinal de contas, é construído em torno de ma. Tanto no vazio que existe entre os acontecimentos, como nas pequenas digressões nas narrativas (a viagem de trem de Chihiro, a espera do ônibus em Totoro, a amiga de Kiki que mora na floresta - uma das vinte idas ao banheiro que meu irmão mais novo faz em cada filme). Mas diferente de todos os seus filmes pré Vidas Ao Vento (2013), O Menino e a Garça não me parece uma porta de entrada ideal.

Talvez por “cantar” para sua árvore genealógica, a esse ponto já composta mais por filmes de Miyazaki que por aqueles que o influenciaram, mas principalmente por compreender, entre outras tantas coisas, a frivolidade da vida e a fragmentação do tempo - conceitos geralmente omitidos em filmes ocidentais em prol de narrativas mais “tradicionais”. Algo evidente tanto na progressão do filme, como em momentos específicos.

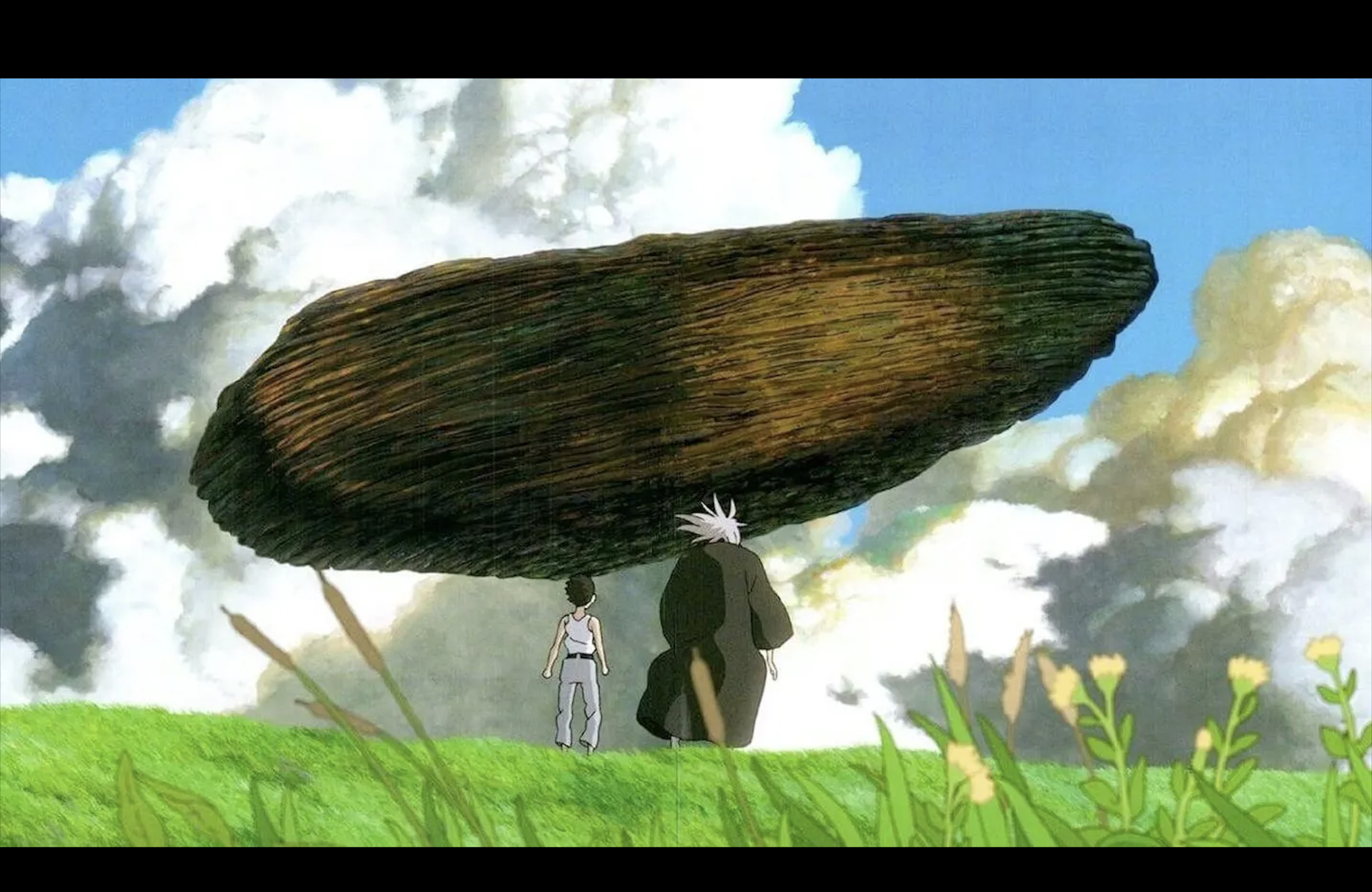

Na primeira cena as chamas turvam a nossa visão, criando um pesadelo expressionista que abala as estruturas da animação - a fluidez de movimentos é tanta que se torna algo inquietante, desconfortável. Real demais. Uma memória que se destrói enquanto ainda é recordada. E logo o filme pula em uma elipse inevitável, mas que condensa tanto que não pode ser ignorada. Em pouco mais de dez minutos a mãe do protagonista morre em um incêndio, seu pai se apaixona por sua irmã idêntica (e aqui falamos um pouco de Vertigo e, para ficar no Japão, de Senhorita Oyu) e eles decidem se mudar para a casa no campo da família das duas. O menino, nisso tudo, tem que aprender a lidar com o luto, tem que aceitar e conviver com as emoções e os desejos adultos, e tem que reaprender a viver uma nova vida.

Mas o longa nunca encara esses dilemas de frente, e sim por meio de fragmentos cotidianos (ele espiando o pai e a tia da escada é talvez a cena mais realista da carreira de Miyazaki), alguns deles inexplicáveis em sua arbitrariedade. Do auto-flagelo com a pedra, às primeiras interações com a Garça, até as explicações alusivas sobre o aspecto fantástico das ruínas da torre, o filme desliza por entre seu próprio folclore, se importando menos com respostas que com suas possíveis evidências. De certo modo, me remete ao Em Busca do Tempo Perdido, clássico livro de Marcel Proust, em como reconta memórias abstratas de um passado longínquo que se modificam conforme se recuperam. O rosto da tia do Menino sendo uma memória latente da mãe, e o fantástico se misturando com o real enquanto nos perguntamos o que de fato é o que.

Em certo ponto me perguntei se não seria de mau gosto relacionar a morte no incêndio com uma visão fantástica da mãe como um ser de fogo, mas é um filme justamente sobre essa confusão de pensamentos e sentimentos. A Garça, um animal que deveria representar certa nobreza, logo se revela em uma espécie de bobo da corte, e as velhinhas se tornam peças de enfeite, em um filme que trabalha com a associação infantil ao mesmo tempo que com o conhecimento adquirido com a idade. Nesse sentido é o filme mais maduro de Miyazaki (e de 2023 como um todo): uma busca pela compreensão de coisas que vivemos quando crianças, e o filme assimila as duas coisas na sua forma.

Faz sentido, então, que descubramos eventualmente que filho e mãe se reencontram em um lugar onde o tempo é suspenso, e onde aqueles que veem de fora veem nada exceto o nada, o vazio onde um dia o passado ocorreu.

E entre tudo isso, entre essas memórias de um passado que arde ao mesmo tempo que cura, um filme repleto de ma, construído em torno de uma jornada que nunca é linear, mas amórfica, e cuja cosmologia importa menos que a fisiologia. Miyazaki não quer entender o funcionamento do universo, mas sim se atentar a sua natureza, aos seus personagens fantásticos, ao balanço entre a vida e a morte e o ciclo que nos mostra criação e destruição no peso de um abraço.

EM UM MUNDO DIFERENTE

Enfim, tudo se harmoniza nessa procura do ponto central, em que as aparências, e aquilo que chamamos de “natureza” (ou vergonha, ou morte), se reconciliam com o homem – procura semelhante à do alto romantismo alemão, e de um Rilke, e de um Eliot -, e que também é a câmera: colocada sempre no ponto exato, de modo que o mais leve deslocamento modifica todas as linhas do espaço e transtorna a face secreta do mundo e de seus deuses. - Mizoguchi Visto Daqui, Jacques Rivette

Miyazaki é poeta, mas também é cientista. Sua obra pode possuir um caráter lírico, romantizado, mas o material e os elementos de qual é feita constitui no funcionamento das máquinas e na estranha biologia dos seres.

Pode parecer clichê, mas não enxergo seus filmes como janelas, e sim como portas para mundos que entramos, caminhamos por um certo tempo, mas logo temos de retornar enquanto estes seguem existindo em suas próprias regras, em seus próprios tempos. Diferente de Ozu, ele não está preocupado com a cosmologia, com a investigação do funcionamento desses mundos, mas sim com os elementos que se apresentam e se relacionam diretamente com seus protagonistas. Os pontinhos nos cantos estão lá, acessíveis, mas assim como no mundo real, chegamos a conhecer apenas uma pequena parcela que nos rodeia.

E que linda parcela Miyazaki enquadra em cada frame de O Menino e a Garça. Espetaculoso como Kurosawa, um artista do esplendor que se encanta com o movimento do mundo, e totalista como Mizoguchi, se ocupando de preencher todas as camadas do espaço fílmico. Mas, diferente de ambos, um fisiologista que controla cada aspecto da animação, fazendo em seu provável último filme seu experimento mais radical.

É ao mesmo tempo seu filme mais bonito e mais feio, justamente por reproduzir uma visão de mundo desencantada (a casa de campo não tem o aconchego de filmes passados, pintada a cores musgo e decupada de modo que desencoraja a exploração), de um Menino que precisa crescer mediante uma tragédia, e que em contato com o fantástico tem de tomar decisões mundanas. E por mais que vejamos alguns cenários fabulosos, estes são sempre contrastados com o ciclo natural da vida. O vôo das criaturinhas, e as gaivotas famintas. O azulão do mar, e o isolamento da ilha. Os castelos e campos, e os periquitos em regime capitalista. O exuberante momento onde os mundos se encontram, e o cocô dos bichos.

O fantástico, em O Menino e a Garça, é parte da natureza, parte do andar do tempo que permite o amadurecimento do Menino, e isso é comunicado puramente com imagens.

E talvez não haja cena mais reveladora que a do Menino ponderando sobre as leis que regem aquele mundo - simplificadas em um jogo de equilíbrio com peças de lego. Não há, no sentido ocidental da palavra, explicação para o folclore ali apresentado: por algum motivo e de algum modo, a forma como aquelas peças se equilibram determinam tudo o que acontece. Ao escolher abdicar desse suposto destino, Miyazaki se movimenta em direção contrária a ontologia, cosmologia e mesmo fisiologia, apontando para a exploração do universo pelo toque e pelo conflito, e não por seu entendimento. Um diretor que, em seu possível último filme, parece entender que o melhor jeito de crescer, e de viver, é encarar tudo de frente, sabendo que nunca vamos conhecer, compreender ou controlar nada mais que nossas próprias escolhas.

As memórias ficam para depois. Para um tempo diferente, quando pudermos olhar para trás e examiná-las em busca de respostas. Talvez ninguém as re-imagine de maneira tão bela e encantadora como Miyazaki, mas ao menos ele nos abriu mais uma de suas muitas portas.

10

APRENDENDO A VIVER